ナメダンゴのふしぎが判明!英文誌に掲載

アクアマリンふくしまでは、「親潮アイスボックス」で北の海に生息するナメダンゴを展示しています。これまで謎が多かったナメダンゴですが、様々な生態が判明し、英文誌に掲載されましたのでお知らせします。

論文について

掲載論文

Journal of Fish Biology イギリスの魚類学の学術誌*

*Journal of Fish Biologyは、Fisheries Society of the British Isles の公式ジャーナルであり、魚類生物学に関する国際的な学術誌です。このジャーナルは、あらゆる水域の魚類に関する研究を掲載し、幅広いテーマを扱っています。

公表日

2025年4月

題名

「ナメダンゴの繁殖行動、発生形態、性的二型についてー水族館での長期研究」

「Reproductive behavior, developmental morphology, and sexual dimorphism in Taranetz’s lumpsucker, Eumicrotremus taranetzi (Cottoidei: Cyclopteridae)–a long-term aquarium study」

経緯

ナメダンゴは、ダンゴウオ科に属し、世界では17属53種が知られています。ダンゴウオの仲間の多くは、雌雄で形が違う特性を持ち(性的二型)、同種なのに雄と雌が別種として名前が付いていた種が多く存在します。今回の飼育研究では、卵から4年以上の水槽内観察を経て、これまで謎だった本種の繁殖生態、雌雄での形の違い(性的二型)の現れる時期や体の部位(15ヶ所)等を初めて明らかにし、その知見の新しさからイギリスの魚類学術誌に掲載されました。

特徴、 分かったこと

- 成魚では、雌の体長が33.7%大きい。

- ダンゴウオ科で一番多くの性的二型の部位(15ヶ所)を確認。

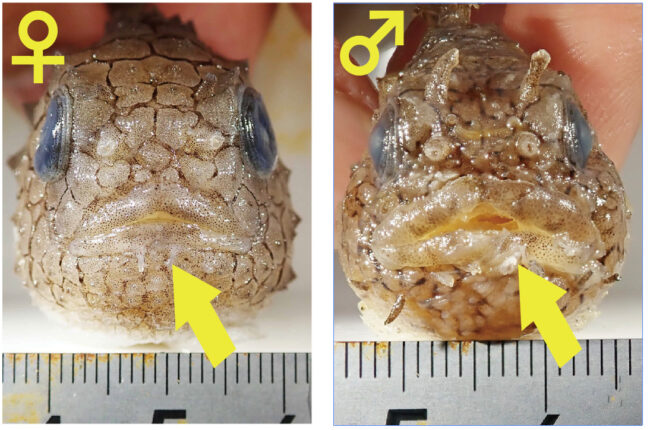

- 特に雄は卵保護のため、口が大きく発達。

- 卵径は平均2.2mm、卵塊は平均で420粒を含む。

- 卵がふ化するまで110日程度(水温2.8℃)かかり、その間、雄が卵を守る。

- 体のイボ(骨質突起)は、ふ化約50日後に3つ出現し発達。ふ化約200日後以降、雄は退化し、雌は発達する。

- 繁殖行動は、雌で体長約45.0mm、雄で体長約37.0mmから観察された。

雄は口が大きい!(右)

- ナメダンゴ

- ダンゴウオ科

- Eumicrotremus taranetzi

- Taranetz's lumpsucker

| 公表日 | 2025年4月(Journal of Fish Biology イギリスの魚類学の学術誌) |

|---|

北海道沿岸からオホーツク海の冷たい海に生息しています。成魚でも体長は5cmほどにしかならず、岩や海藻のすき間に隠れて生活しています。

北海道羅臼沖では、冬の海水温が0℃になるころ、岩のくぼみに産卵し、オスがふ化まで卵を外敵から守ったり、水流を当てたりして保護します。ふ化した稚魚は約1年で体長1cmほどに成長し、強い水流でも流されないように腹部の大きな吸盤で岩や海藻にしっかりくっつきます。

エサを探して泳いだり目をキョロキョロさせたりする姿は見ていて飽きません。

2階の親潮アイスボックスでは、アクアマリンふくしまで繁殖した個体を展示しています。